Tōkyō, naissance d’une ville moderne. Estampes des années 1920-1930 du Edo-Tōkyō Museum

Mercredi 22 janvier 2025 :visite-conférence de l’exposition à la Maison de la Culture du Japon.

Cette exposition a pour objectif de retracer l’histoire de la naissance du Tōkyō moderne, depuis le début de l’ère Meiji (1868-1912) jusqu’au début de l’ère Shōwa (1926-1989), autrement dit jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Elle met en lumière l’évolution de la ville, sa modernisation progressive, ainsi que la manière dont cette modernité a été perçue et accueillie au sein de l’archipel. Pour raconter cette histoire, la Maison de la Culture du Japon, en collaboration avec le musée Edo-Tōkyō — musée historique de la ville — a choisi de présenter cette transformation à travers l’estampe, en s’appuyant sur le regard d’artistes ayant travaillé de la fin du 19ème siècle jusqu’à l’après-guerre.

Parmi ces artistes, Kobayashi Kiyochika (1847-1915) occupe une place essentielle. Dessinateur actif à la fin du 19ème siècle, sous l’ère Meiji, il est l’un des premiers à représenter les bouleversements urbains engendrés par la modernisation rapide du Japon. L’industrialisation, qui accompagne l’ouverture de l’archipel à l’Occident, transforme en profondeur le paysage de Tōkyō. Ces artistes qui avaient parcouru et représenté l’ancien Edo, cherchent alors à témoigner des mutations en cours. Une œuvre emblématique de Kobayashi Kiyochika qui témoigne de ces premiers changements est Le pont Kaiun et la Première banque sous la neige réalisée en 1876. À première vue, cette estampe semble s’inscrire dans une tradition classique. Pourtant, un détail attire l’attention : la présence de la première banque du Japon, un bâtiment qui mêle éléments architecturaux japonais et occidentaux, symbolisant la modernité naissante. Un autre indice de cette transformation est visible sur l’ombrelle portée par une femme au premier plan, où l’on peut lire l’inscription Ginza. Ce quartier, déjà bien connu à l’époque, voit ses rues se transformer, et l’inscription devient ici une véritable publicité, invitant les passants à venir découvrir les nouvelles boutiques du quartier.

Le pont Kaiun et la Première banque sous la neige. Kobayashi Kiyochika. . Estampe nishiki-e. 1876. |

Vue d’Ushimachi à Takanawa sous une lune voilée. Kobayashi Kiyochika. Estampe nishiki-e. 1879. |

Ces premiers témoignages visuels de la modernisation du Japon trouvent un écho particulier dans l’évolution artistique de la période suivante : l’ère Taishō (1912-1926), souvent considérée comme une véritable «belle époque» japonaise. Cette période se distingue par la mise en place de bases démocratiques importantes, une ouverture économique accrue vers l’extérieur et une volonté affirmée de faire rayonner la culture japonaise au-delà de ses frontières.

Pendant ces quatorze années, le pays connaît une profonde transformation qui se reflète dans la production artistique. L’estampe, en particulier, devient un médium de dialogue entre tradition et influences étrangères. Les artistes japonais s’ouvrent largement aux nouveautés venues de l’extérieur : ils voyagent en Europe, notamment en France et en Allemagne, et introduisent de nouvelles techniques sur l’archipel dès les années 1880, telles que la lithographie, l’eau-forte, le pastel ou encore la peinture à l’huile.

C’est dans ce contexte qu’émerge le mouvement yōga (peinture occidentale) désignant les artistes japonais travaillant à la manière des Occidentaux, tant du point de vue technique que thématique. Dès les années 1890-1900, certains d’entre eux s’inspirent des impressionnistes, illustrant ainsi la porosité croissante entre les courants artistiques européens et japonais. Toutefois, cette ouverture suscite aussi une forme d’inquiétude : celle d’un effacement progressif des traditions artistiques nationales. En réaction, des artistes continuent à produire des œuvres selon les canons classiques du nihonga (peinture japonaise), revendiquant une esthétique résolument japonaise.

Dans le domaine de l’estampe, cette tension entre tradition et modernité se matérialise à travers la formation de deux courants majeurs : le shin-hanga (nouvelle estampe), qui renouvelle le genre tout en préservant son esprit traditionnel, et le sōsaku-hanga (estampe créative), qui révolutionne quant à lui les méthodes de production.

Dans les ateliers shin-hanga, le processus reste collectif : le dessinateur, le graveur et l’éditeur conservent chacun leur rôle, selon une organisation proche de celle de l’ukiyo-e (image du monde flottant). À l’inverse, les artistes du sōsaku-hanga revendiquent une autonomie totale sur leur œuvre : ils dessinent, gravent et impriment eux-mêmes leurs estampes. Un exemple notable est Tobari Kogan (1882-1927), qui réalise intégralement ses planches, du dessin à la gravure.

Douze mois à Tokyo : Neige en soirée au canal Sanjikken. Kawase Hasui. Gravure sur bois. 1920. |

Douze mois à Tokyo : Un après-midi au pont Ninohashi à Azabu. Kawase Hasui. Gravure sur bois. 1921. |

Ruelles d’Aasakusa (HANGA, vol. 1, N° 1). Koizumi Kishio. Gravure sur bois. 1921. |

Parmi les figures majeures du shin-hanga se distingue Kawase Hasui (1883-1957), dont la carrière s’étend jusqu’aux années 1950. Il collabore avec Watanabe Shōzaburō (1885-1962), un éditeur emblématique de ce courant, qui joue un rôle central dans la diffusion des estampes shin-hanga. L’œuvre de Hasui Kawase se rattache fortement à la tradition de l’ukiyo-e, tant par ses sujets (paysages, scènes urbaines, architectures, vie quotidienne des quartiers de Tōkyō) que par son regard profondément enraciné dans l’esthétique japonaise. Toutefois, une différence majeure réside dans l’usage de la couleur : l’introduction de pigments synthétiques occidentaux permet d’explorer une palette chromatique nouvelle, renforçant encore ce dialogue entre tradition et modernité.

Vue véritable du temple Kanzeon d’Asakusa encerclé par un violent incendie. Lithographie. 20 octobre 1923. Éditeur : Urashimadô-gakyoku. |

Paysages de ruines après le tremblement de terre de Tōkyō : La porte Wadakura-mon. Hiratsuka Un’Ichi. Gravure sur bois. 1923. |

Dans cette dynamique de transformation artistique et urbaine, un événement majeur marque un tournant décisif dans l’histoire de Tōkyō : le grand tremblement de terre de la région du Kantō, survenu le 1er septembre 1923. Les premières secousses sont ressenties à 11H58, à un moment critique : les foyers sont allumés pour préparer le déjeuner, ce qui entraîne un incendie d’une ampleur considérable, ravageant des quartiers entiers, déjà fragilisés par le séisme.

Certains artistes de l’époque vont s’emparer de cette tragédie pour documenter, témoigner et sublimer la reconstruction de Tōkyō. Le graveur Hiratsuka Un’ichi (1895-1997), figure du sōsaku-hanga, habitait dans un quartier épargné par les flammes. Cette position privilégiée lui a permis de parcourir la ville dévastée et d’en tirer une série de douze estampes dans lesquelles il adopte un trait plus épais, traduisant la gravité du moment.

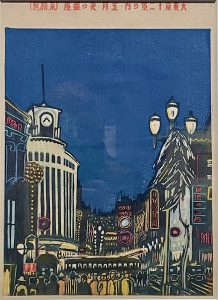

Suite à cette catastrophe, Tōkyō entre dans une phase d’urbanisation intense. La population migre massivement vers la banlieue, et la ville, jusque-là composée d’une dizaine d’arrondissements, s’étend pour en compter 35, dessinant les contours du grand Tōkyō contemporain. Les autorités municipales et l’État s’engagent dans une politique ambitieuse de reconstruction, concentrant leurs efforts sur les zones sinistrées mais aussi sur la modernisation des infrastructures, en particulier du réseau ferroviaire. C’est dans ce contexte qu’est créée la ligne Yamanote, aujourd’hui emblématique, desservant des quartiers-clés tels que Shibuya, Ginza ou Asakusa.

Cent vues du Grand Tōkyō à l’ère Shôwa : Les gazomètres de Senju. Koizumi Kishio. Gravure sur bois. 1930. |

Cent vues du Grand Tōkyō : Mai – Ginza la nuit. Fujimori Shizuo. Gravure sur bois. 1933. |

Quatre femmes : Automne. Yamakawa Shûhô. Gravure sur bois. 1927. |

Cette profonde transformation n’a pas seulement bouleversé l’urbanisme et l’organisation spatiale de la ville. Tandis que certains artistes continuent de représenter les paysages selon des codes traditionnels, d’autres s’inscrivent pleinement dans une esthétique nouvelle, influencée par les mouvements européens. C’est le cas de Koizumi Kishio (1893-1945), artiste sōsaku-hanga, qui puise son inspiration dans le Bauhaus, célèbre école d’architecture et d’arts appliqués fondée au début du 20ème siècle en Allemagne. Chez Koizumi Kishio, cette modernité se manifeste non seulement dans la composition, mais aussi dans une palette de couleurs claires et pâles, évoquant un regard épuré et résolument tourné vers l’avenir.

Avec l’agrandissement de Tōkyō et son industrialisation progressive, les transformations du territoire répondent aussi à des enjeux pratiques. Parmi eux, figurent les crues récurrentes du fleuve Sumida, dont se plaignaient régulièrement les patrons d’usines. Profitant des grands travaux d’aménagement liés à la modernisation de la ville, les autorités font installer un barrage sur le fleuve.

Dès les années 1920-1930, ce grand Tōkyō en mutation devient un véritable objet d’étude. Le théoricien Kon Wajirō (1888-1973), pionnier dans l’analyse des formes urbaines et des comportements sociaux, consacre ses recherches à l’évolution de la ville, à ses quartiers, mais surtout à la vie quotidienne de ses habitants. Il observe l’émergence de nouvelles catégories sociales, telles que celle du salaryman, cet employé de bureau qui adopte le costume à l’occidentale, symbole d’une identité moderne et mondialisée. Dans le prolongement de cette réflexion, Kon Wajirō s’intéresse aussi à la mode féminine, à la manière dont les jeunes tokyoïtes adoptent ou transforment cette modernité dans leur apparence, révélant une société en pleine hybridation culturelle.

Dans ce Tōkyō de l’entre-deux-guerres, une jeunesse dynamique et visible incarne pleinement cette modernité : les moga (modern girls) et les mobo (modern boys), des jeunes gens dans la vingtaine, habillés à l’occidentale, qui animent les rues des quartiers animés comme Ginza ou Shibuya. Pourtant, les observations de Kon Wajirō nuancent cette image, seulement 1 % des jeunes femmes portaient réellement des vêtements occidentaux. Pour la grande majorité qui continue à revêtir le kimono, la modernité s’exprime plutôt à travers le choix des couleurs et des motifs.

L’artiste Yamakawa Shūhō (1898 1944) en donne une illustration éloquente avec sa xylogravure Quatre femmes : Automne. On y voit une jeune femme arborant la coiffure à la mode dite rajio-maki (rouleaux-radio), constituée de tresses enroulées autour des oreilles, évoquant un casque radiophonique. Son vêtement, un haori aux motifs de cartes à jouer, témoigne d’un goût pour l’excentricité et l’innovation graphique. Très influencés par le style Art déco, de nombreux kimonos richement décorés apparaissent alors dans la mode urbaine, témoins d’un dialogue subtil entre tradition vestimentaire et esthétique internationale.

Cent vues du nouveau Tōkyō. Maekawa Senpan. Gravure sur bois. 1929. |

Bière Sapporo – Joueur de golf. Éditeur : Dainippon Brewery Company Ltd. 1939. Impression Fujii. |

Asakusa la nuit. Ishiwata Kôitsu. Gravure sur bois. 1932. |

En parallèle des transformations vestimentaires, c’est l’ensemble de la culture urbaine qui se réinvente. L’occidentalisation des cafés, des restaurants et des cinémas s’est accompagnée d’une transformation profonde des loisirs au Japon. Parmi les activités importées, le baseball, introduit dans l’archipel, a rapidement conquis la population.

Après la guerre, la production d’estampes, qu’elles soient de type sōsaku-hanga ou shin-hanga, tend progressivement à s’éteindre, ces formes n’étant plus au goût du jour. Un profond respect pour la tradition demeure néanmoins, comme en témoignent l’ouverture de musées consacrés à l’estampe, à l’image du musée Hiroshige à Tōkyō. Certains artistes, à l’instar de Hasui Kawase, poursuivent la création de shin-hanga jusqu’à la fin de leur carrière. Toutefois, la jeune génération s’engage de moins en moins dans cette voie. Les jeunes artistes japonais s’orientent vers des approches plus conceptuelles, explorent le pop art et d’autres formes contemporaines de la création, donnant ainsi naissance à de nouveaux courants artistiques, tels que le mouvement Mono-ha. (École des choses).

Léa Servon