Temples d’hier, jardins d’aujourd’hui : l’éternité des mousses au Japon

Conférence de Véronique Brindeau, auteure, professeur d’histoire de la musique japonaise à l’Institut nationale des langues et civilisations orientales, coordinatrice éditoriale à l’Ensemble inter-contemporain (Cité de la musique).

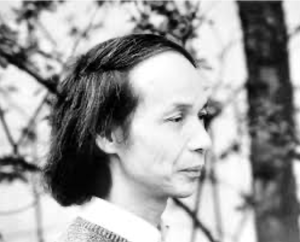

Véronique Brindeau est professeure de musique à l’INALCO et spécialiste de la musique classique japonaise ou ancienne musique de cour, ainsi que des arts de la scène dont le théâtre Nô. C’est à l’occasion d’une résidence artistique à la Villa Kujoyama, où a lieu sa rencontre avec le compositeur Takemistu Toru (1930-1996), qu’elle s’est intéressée aux mousses et à leur place particulière dans la culture nippone.

Globalement ignorées en Occident, les mousses intéressent les Japonais depuis l’Antiquité. Elles sont notamment évoquées dans les anciens recueils de poésie classique comme le Manyôshû (Recueil des dix milles feuilles, 8ème siècle) et le Kokin Waka Shû (Recueil des poèmes d’hier et d’aujourd’hui, 9ème siècle). On trouve, par exemple, dans ce dernier le quintain suivant insistant sur la mousse en tant que symbole du temps qui passe : “Puisse ton règne/ Durer mille et mille générations / Jusqu’à ce que les pierres / Forment des rochers / Tout couverts de mousses”. En outre, cet intérêt pour les mousses se retrouve dans le traité de jardinage du Sakutei-ki (11ème siècle) qui aborde l’importance du rôle des mousses dans le changement naturel de la couleur des pierres. Notons enfin leur représentation au sein de productions picturales, notamment dans le rouleau Kaguga Gongen Emaki (1309) dépeignant des femmes de cour autour d’un paysage miniature de jardin moussu entouré de bonsaïs ornés de mousses à leurs pieds. C’est tout cet imaginaire classique à la fois poétique et pictural que véhiculent ces végétaux discrets, symboles d’un autre temps.

Rouleau Kaguga Gongen Emaki (détail).1309. |

Bonsail avec mousse au pied. ©V.Brindeau. |

Car voilà bien l’importance de ce végétal sur lequel nous nous penchons peu : marquer le temps qui s’écoule indépendamment de la présence des Hommes. Pour les Japonais, la mousse représente la nostalgie du “Yamato”, c’est-à-dire le Japon lointain, avant la sinisation de l’archipel. Cette représentation se traduit dans les jardins par un drapé de collines vertes et vierges de toute influence. Les pierres, témoins du monde minéral et immuable et les mousses, témoins du monde végétal fugace et transitoire, incarnent auprès du public averti l’idée d’éternité. C’est pourquoi, ne pas prendre soin des mousses, c’est à la fois une forme de crime contre la nature, contre les dieux mais aussi contre l’Empereur.

Délaissées du 13ème jusqu’au 15ème siècle, les mousses reviennent sur le devant des jardins grâce au développement de la cérémonie du thé. Leur présence sur les lanternes, les vasques d’ablutions, les toits ou le “chemin de rosée” (roji) menant au pavillon de thé sert à créer une atmosphère spirituelle aux accents d’éternité, mettant le visiteur dans une posture de contemplation méditative du temps passé et devant lequel il faut s’incliner. Dans l’imaginaire japonais, la rosée est la terre où l’esprit renaît. C’est aussi au 16ème siècle que se développe la notion de sabi, c’est-à-dire, la dimension esthétique que l’usure du temps peut provoquer sur un objet dont on a pris soin au fil des utilisations de celui-ci. À cette période, sous l’influence des maîtres comme Sen no Rikyun (1522-1591), la vaisselle à thé prend également un style rustique, austère mais non dénué de personnalité. Chaque grand maître de thé proposera sa vision du sabi. Cette symbiose entre spiritualité et sabi se retrouve également dans les “pierres de remploi”, dalle ronde pavant les chemins des jardins, dont la fonction initiale était de servir de fondation à un pilier de temple ou de sanctuaire. Marcher sur ces pierres de réemploi, parfois couvertes de mousse, c’est fouler une trace du temps passé, symboliquement manifesté.

Lanternes de pierre couvertes de mousses au Kasuga Taisha. |

Bol à thé dans le style de Sen no Rikyun. ©V.Brindeau |

Dans le bouddhisme, le jardinage est une des nombreuses activités permettant d’atteindre l’Éveil dans la pratique d’une expression artistique. Le Saihô.ji (temple des parfums de l’Ouest, aussi connu aujourd’hui sous le nom de “Temple des mousses”) à Kyoto est peut-être l’endroit où les mousses ont été le mieux mises en valeur. Grâce à une topographie humide favorable, c’est plus de 100 variétés qui sont méticuleusement entretenues par des jardiniers travaillant principalement à la main pour donner toute leur superbe aux tapis de mousse. Ce temple bouddhiste zen a connu une histoire bien singulière. Agrémenté de jardins secs avant d’être abandonné au 15ème siècle (période de troubles marquée par de nombreuses destructions et incendies), il n’est réhabilité qu’au 19ème siècle. Il a été décidé à cette époque de conserver le jardin couvert de mousses avec ses chemins qui serpentent autour du bassin central. Témoins incontestables des quatre siècles passés loin de l’activité humaine. Cette originalité et le caractère exceptionnel du site feront entrer le Saiho.ji au patrimoine mondial de l’Unesco en 1994.

Saiho.ji. Jardins. ©V.Brindeau. |

Saiho.ji. Jardins. ©V.Brindeau. |

De nos jours, les mousses restent omniprésentes dans de nombreux jardins privés ou publics (la Villa Katsura Gepparô “pavillon de la lune sur l’onde”, le musée d’art contemporain de Kyoto), mais également dans des espaces ouverts comme la scène de Nô d’Odawara construite en pierre et sertie d’un tapis de mousse qui marque l’articulation transparente entre le profane et le sacré. Le jardin Hasso Nord du temple Tôfuku.ji avec son damier de pierres et mousses aménagé par Mirei Shigemori (1896-1975) en 1940, crée “un accord des souffles” entre deux dalles minérales. La famille ShigemoriI est d’ailleurs une ancienne et illustre famille de jardiniers dont on peut visiter la résidence à Kyoto. Il est également intéressant de remarquer que l’architecture nippone s’adapte à ses jardins pour prêter attention aux choses ordinaires. Les yukimi par exemple, fenêtres rasantes et allongées, orientent sciemment le regard vers le bas du jardin, vers la neige (yuki) en hiver, ou vers le tapis de mousse le reste de l’année, lorsque l’on est assis à même le sol à l’intérieur. Car c’est bien là toute la poésie des mousses : nous faire changer de point de vue et porter son attention vers le “très bas” et le monde qui nous a précédé.

Fondation Odawara, scène de nô en pierre. ©V.Brindeau. |

Tôfuku.ji. Jardin Hasso Nord. |

Exemple de Yukimi. ©V.Brindeau. |

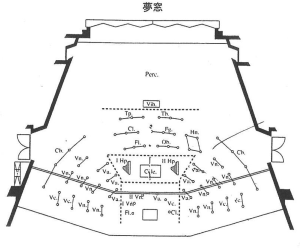

Recommandation musicale : Mu-sô (Rêve/Fenêtre) de Toru Takemitsu. Le nom de l’œuvre rend hommage au moine bouddhiste Muso Soseki (1275-1351), célèbre concepteur de jardins. Cette composition est inspirée du jardin du Temple des Mousses à Kyoto et se distingue par l’agencement original de l’orchestre dont les harpes se trouvent au centre. Le but du compositeur était de faire résonner simultanément l’intérieur (rêve) et l’extérieur (fenêtre) en disposant l’orchestre de manière particulière pour changer la perspective de l’œuvre, créant ainsi une impression sonore de formation réduite.

Takemistu Toru (1930-1996). ©V.Brindeau. |

Disposition de l’orchestre pour Mu-sô. ©V.Brindeau. |