Le néo-japonisme dans la peinture abstraite des années 1950

Conférence de Michael Lucken, historien, professeur à l’INALCO, membre de l’Institut universitaire de France.

Michael Lucken souligne le besoin de sortir d’un mot trop large, « japonisme » pour le repériodiser. S’agissant de la période qui s’ouvre après 1945, l’intérêt pour le Japon en Occident est tout aussi important qu’il l’a été au début du 20e siècle bien qu’il s’exprime à travers des références différentes : l’esthétique est plus dépouillée, l’encre, le noir et le blanc dominent, les liens avec le bouddhisme sont privilégiés.

Le terme de néo-japonisme apparaît dans les années 1960 sous la plume d’un critique d’art, Pierre Restany. Jean Degottex, grande figure de l’abstraction en France auprès de peintres tels que Soulages, Hartung, est pourtant le seul qui, au cours de cette époque, utilise de façon régulière des titres japonais pour ses toiles, or l’appellation des œuvres représente un enjeu majeur dans la peinture abstraite en raison de l’absence explicite du sujet représenté. Aussi la peinture de Degottex n’est-elle pas une simple influence du Japon mais aussi une tentative de réponse aux défis posés par l’expressionisme abstrait américain. De nombreuses toiles de l’artiste sont explicitement titrées avec des noms japonais : Samourai (1956) ; Takuan (1957) – du nom d’un moine japonais ; Hagakure X (du nom d’un ouvrage japonais sur l’esthétique du bushido) ; Sho Do V ; Furyu, Aware II (état de tristesse) ; Wabi I (wabi sabi, patine des choses) ; Haiga II (peinture de lettrés), Myo (mystère, étrangeté), Hana (fleur, avec dimension poétique), Japanese corner.

Jean Degottex (1918-1988). Samurai. 1956. Huile sur toile. © Jean Degottex / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris. |

Jean Degottex (1918-1988). Vide V . 1959. Huile sur toile. ©Mutualart. |

Restany évoque le néo-japonisme au moment où Degottex travaille avec des titres japonais provenant essentiellement de ses lectures. À partir des années 1960, ses titres sont plus difficilement assignables en raison de la multiplication d’expositions et de catalogues en France. Michel Ragon note à cet effet en 1959 que « l’actuel japonisme dans l’école de Paris forme une tendance trop importante pour que nous n’en parlions pas longuement. […] Tout le monde est plus ou moins zen dans les milieux de l’art abstrait parisien et new-yorkais ».

Mais si du côté des peintres Degottex apparaît comme celui chez qui le phénomène est le plus explicite et le plus revendiqué, nombre d’autres artistes actifs sur la scène parisienne s’en réclament ou ont sont rattachés par des critiques à la calligraphie, au zen, au bouddhisme et, de façon générale, au Japon : Alechinsky, Braque, Dubuffet, Koenig, Hantaï, Hartung, Compard, Klein, Masson, Jenkins, Soulages, Léon Zack…

Martin Barré (1924-1993). 63-O. 1963. Peinture acrylique sur toile. ©Galerie Nathalie Obadia. |

Franz Kline (1910-1962). Mahoning. 1956. Huile sur papier.© Whitney Museum of American Art. |

Pierre Tal-Coat (1905-1985). Précisions-Ponctuation. 1949. Huile sur toile. ©Webmuseo |

L’exposition à Paris de Mark Tobey, qui avait séjourné dans un temple zen à Kyoto, fait réagir de nombreux artistes. Parmi eux, André Masson rappelle que « si nous fumes peu nombreux, peintres européens, à tourner l’œil de notre esprit vers la lumière orientale, sur la côte nord-ouest du Pacifique, davantage de peintres américains en reconnurent les possibilités de fécondation ». Michel Ragon remarque par ailleurs que le « goût du signe » se manifeste particulièrement chez Kandinsky, Klee et Mirò, et qu’en allant aux sources de leur inspiration, « on retrouv[e] encore le Japon et la Chine ».

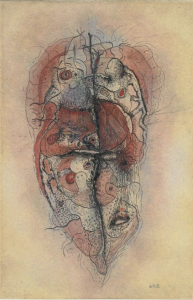

Si l’on peut penser que Degottex réalise à ce moment-là la façon dont les artistes américains créent un espace nouveau, semblable à un cubisme délié par la calligraphie, l’examen de son parcours et de son œuvre montre que les prémices d’un intérêt pour les formes orientales et japonaises se dessinent plutôt dès la fin des années 1930. En effet, Wols se réclame déjà du taoïsme, Michaux affiche son goût pour l’Asie dans Un Barbare en Asie et, quand ce ne sont pas les peintres eux-mêmes qui se réclament de l’Asie, ce sont les critiques qui le font : Malraux voit ainsi dans la Tête d’otage de Fautrier des « idéogrammes pathétiques ».

Chez Degottex, la découverte du Japon s’est faite en plusieurs étapes sans aucun lien avec les États-Unis. L’héritage des Nabis constitue un premier contact, suivi par la lecture du recueil de haïkus de Claudel et du Lavis en Extrême-Orient de Grauss que lui a montré André Breton. Par ailleurs, les quelques expositions de calligraphie japonaise organisées à Paris par la galerie Allendy et le musée Cernuschi ont également contribué à former son goût pour le Japon.

Dans un même temps, l’artiste ne pouvait être insensible au fait que les peintres américains avaient eux aussi regardé vers la Chine et le Japon, bien que ce double phénomène fonctionne en tension : les grands peintres abstraits américains s’inspirent de l’Orient et du Japon sans pour autant jamais pleinement assumer ce lien. Bert Winther-Tamaki note ainsi que « le nationalisme artistique a joué un rôle dans l’hésitation de Klein à explorer les potentialités expressives de la calligraphie » car ces dernières auraient compromis « son efficacité à représenter l’identité nationale américaine ».

À l’inverse, des peintres comme Degottex revendiquent ouvertement leur proximité avec l’Orient et s’en montrent même reconnaissants : Léon Zack se dit « assez japonais », James Guitet affirme que « le zen est l’état de bodhisattva, […] l’illumination » correspondant au moment où « l’être, avec l’aide de sa force physique, parvient à résoudre toutes les contradictions… ». L’époque est à qui en sait le plus, à qui est le plus érudit, et la reconnaissance passe alors par la capacité à saisir la profondeur de la spiritualité est-asiatique.

L’analyse de Michael Lucken montre donc comment s’affrontent deux dynamiques triangulaires dans la géopolitique artistique des années 1950 : la première centrée sur les États-Unis, la seconde centrée sur la France, qui s’appuie ouvertement sur le Japon pour résister à la pression américaine. En montrant une connaissance plus subtile, plus spirituelle et plus qualitative de l’Asie, la France cherchait à dépasser l’approche américaine perçue comme une assimilation superficielle de formes lointaines.

Wols (1913-1951). Sans titre (Composition). 1944-1945. Encre et aquarelle sur papier. © Centre Pompidou / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris 2020 |

Jean Fautrier (1898-1964). Tête d’otage. 1944-45. Huile sur papier marouflé. © Centre Pompidou / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris 2020 |

Le Néo-japonisme – 1945-1975. Éditions Hermann. |

Sophie Basch et Michael Lucken ont publié un ouvrage sur le sujet aux éditions Hermann.

https://www.editions-hermann.fr/livre/le-neo-japonisme-1945-1975-sophie-basch

Kaltoum LABIB