Relation du voyage des Amis en Mongolie

En préambule à ce voyage, il est utile de présenter les deux figures emblématiques de la Mongolie : Gengis Khan et Zanabazar.

Gengis Khan (1155-1222) de son vrai nom Temüjin Borjigin, fils d’un chef de clan, connut une enfance difficile. Toutefois, il réussit à s’imposer et à se faire élire Grand Khan en 1206, prenant alors le titre de Gengis Khan (signification discutée mais qui pourrait vouloir dire « empereur des mers », c’est-à-dire « roi universel »). Il mène alors des réformes structurelles pour assurer sa position et celle de son clan. À partir de 1209, il entame des campagnes militaires qui lui permettent de conquérir le nord de la Chine avec la prise de Zhongdu (Beijing). Ses généraux conduisent des invasions à l’ouest, dans toute l’Asie centrale jusqu’aux portes de Kiev. Ses successeurs continueront d’agrandir l’empire et, à son apogée vers 1279, l’empire mongol s’étend de la Corée aux frontières de l’Europe. En 1260, une division intervient qui attribue la Mongolie et la Chine à Qubilai Khan (1215-1294), fondateur de la dynastie Yuan, le nord-ouest et la steppe russe (territoire de la Horde d’Or) aux descendant de Djötchi (1182-1227), l’Ilkhanat de Perse aux descendants d’Hülegü (1217-1285) et l’Asie centrale aux descendants de Djaghataï (1183-1242). La supériorité militaire des Mongols est due au fait que les campagnes étaient menées pendant l’hiver, à leur étonnante mobilité, à une discipline parfaite et à un sens remarquable de la stratégie. Si la personnalité de Gengis Khan est très contestée en raison de sa cruauté, il faut lui reconnaître un intérêt pour toutes les techniques et les sciences nouvelles, une certaine tolérance vis-à-vis des religions et une mise en place de règles protégeant les femmes. La « Pax Mongolica » qu’il instaura sur tout le territoire permit de voyager d’un bout à l’autre de l’empire en sécurité, favorisant ainsi les échanges entre l’Ouest et l’Est.

Descendant de Gengis Khan, Zanabazar (1635-1723) quant à lui, est un personnage fascinant : il fut le premier chef spirituel mongol (Bogd Gegeen). Reconnu par le cinquième Dalaï Lama (1617-1682) comme étant la réincarnation d’un sage bouddhiste, il fut non seulement un chef spirituel mais aussi séculaire, favorisant la synthèse des écoles Gelugpa et Sakya ainsi que la soumission des chefs mongols à l’empereur Kangxi. Poète, architecte et peintre, il fut aussi un sculpteur accompli dans l’art de fondre des statues en bronze et fut probablement l’un des plus grands artistes d’Asie.

peine débarqué de l’avion, nous avons rejoint la capitale Ulan Bator pour visiter le monastère Gandan Tegchenlin, le plus grand monastère de Mongolie, qui fut fondé par Zanabazar et dont seulement deux bâtiments ont été épargnés par les purges de l’époque communiste : la salle de prière Tsogchen datant de 1656 et le temple de Janraisig. Dans ce temple bâti en 1912 se dresse une statue gigantesque du bodhisattva Avalokitésvara, Janraisig en mongol. Le monastère Gandan abritait de nombreux temples et écoles théologiques qui ont été détruits en 1937-1939, sous la République populaire mongole. Depuis 1990, avec l’avènement de la Mongolie démocratique, la reconstruction du complexe s’est amorcée progressivement et de nouveaux moines y sont de plus en plus nombreux à y être accueillis.

Après le déjeuner, la visite du Musée national de Mongolie nous a permis d’embrasser toute l’histoire du pays depuis le néolithique jusqu’à nos jours. Plusieurs salles sont consacrées à l’époque de Gengis Khan et à celle des Türks. Une belle collection de costumes des différentes provinces montre la richesse artistique et le raffinement des peuplades mongoles.

Statue colossale d’Avalokitésvara dans le monastère Gandan Tegchelen. |

Exemple de costume féminin traditionnel. Musée National de Mongolie. |

La traversée de la steppe pour rejoindre Sweet Gobi. |

Une promenade dans la ville nous a amenés à la grande place Sükhbaatar où se dresse notamment l’imposant parlement, l’opéra, la poste centrale, etc. La ville est un mélange d’architectures d’inspiration russe – les plus anciennes évoquant Saint-Pétersbourg, celles des années 1920-1950, le style soviétique -, de bâtiments post-soviétiques et de constructions très modernes.

Le lendemain, après un parcours de quatre heures sur une route asphaltée, nous avons rejoint le campement de Sweet Gobi où nous avons déjeuné dans la yourte centrale et nous sommes installés ensuite dans nos yourtes respectives. Durant le trajet, l’immensité de la steppe s’est dévoilée, recouverte d’une herbe rase plus ou moins verte et parsemée de touffes d’herbes plus hautes. Le paysage est animé de troupeaux de chevaux, de vaches, de moutons, de chèvres et est ponctué de yourtes blanches disséminées çà et là. L’après-midi, un passage au lac Tara a donné l’occasion de voir un troupeau de chevaux s’abreuvant et d’observer les différents oiseaux évoluant sur le lac.

Une immersion dans la vie des nomades nous a permis d’appréhender leur mode de vie ainsi que leurs coutumes. Khuyag et son épouse Khandaa nous ont chaleureusement accueillis dans leur yourte pour nous faire déguster différents produits laitiers et de délicieux raviolis réalisés et cuits sous nos yeux. Trois générations vivent dans ce campement qui se déplace en fonction des saisons. Éleveur de chevaux, de vaches, de moutons et de chèvres, Khuyag a reçu de nombreuses médailles dont celle du meilleur éleveur de la province.

Anne Fort participe à la préparation des raviolis avec Khuyag et Khandaa. |

Expérience de promenade à dos de chameau dans le Petit Gobi. |

Intérieur du monastère d’Edernr Khambiin Khiid. |

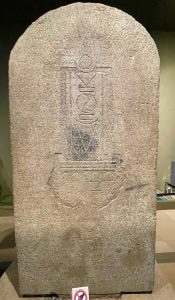

Stèle de Bilge Khagan.(735) avec l’inscription en Chinois. Musée de Bugdiin Ovoo. |

La matinée suivante a été occupée par la découverte des paysages du petit gobi (« désert » en mongol) d’Elsen Tasarkhai alternant dunes de sable et espaces herbeux, vestige du temps où la mer recouvrait la moitié sud de la Mongolie, il y a 30 millions d’années. Notre petite troupe a pu faire l’expérience d’une promenade à dos de chameau et admirer le paysage d’un point de vue plus élevé. Après le déjeuner, nous avons atteint la montagne sacrée du Khögnö Khan dans l’après-midi. Nous y avons été accueillis au petit monastère de Ederne Khambiin Khiid par Khandmaa, fille de la dame qui a reconstruit l’endroit à partir des années 1990. En effet, érigé au 17ème siècle par Zanabazar en hommage à son professeur, le monastère fut détruit par deux fois, la première lors des guerres entre les clans mongols Khalkha et le khanat Dzoungar des Mongols occidentaux (1688-1691) puis la seconde dans les années 1930, sous le régime communiste et il n’en reste aujourd’hui que des ruines. Cette dame nous a initiés à la purification par la fumée d’encens et Baigal, notre guide, en a expliqué l’histoire. La journée s’est terminée par la dégustation du thé chamanique devant un paysage grandiose se déployant aux pieds d’un promontoire rocheux parsemé de blocs de granite.

Dimanche, la route nous a d’abord menés à Bugdiin Ovoo, auprès d’un ensemble de stupas construits par une famille en mémoire de leur mère, puis au musée archéologique de Khoshoo Tsaidam situé à proximité du temple à la mémoire du grand général Kultigin (684-731) et de celui de son frère, roi du second empire des Türks célestes (Göktürk), Bilge Khagan (683-734). Comme le présente la maquette du musée, un enclos entouré de douves ouvrait sur la stèle supportée par une tortue relatant les origines des Türks ainsi que les hauts faits du roi. Une allée bordée de béliers, de lions et de hauts dignitaires menait au bâtiment où étaient organisés les rituels, à l’arrière duquel se trouvaient deux cuves de pierre ornées de bas-reliefs, l’une destinée à brûler les animaux sacrifiés, l’autre à recevoir leurs cendres. À l’extérieur du musée, les emplacements d’origine des deux enclos des temples de Bilge et de Kultigin ont été restitués et témoignent de la forte influence des mausolées impériaux Tang sur ces temples funéraires. La stèle de Bilge, datée de 735, porte des inscriptions en turcique et en chinois, ce qui a permis de déchiffrer en 1893 cette langue jusqu’alors mystérieuse « écriture de l’Orkhon ». L’ensemble des sculptures provenant du monument est maintenant parfaitement présenté dans un musée ouvert en 2008 grâce à un partenariat avec la Turquie.

La matinée suivante a été occupée par la découverte des paysages du petit gobi (« désert » en mongol) d’Elsen Tasarkhai alternant dunes de sable et espaces herbeux, vestige du temps où la mer recouvrait la moitié sud de la Mongolie, il y a 30 millions d’années. Notre petite troupe a pu faire l’expérience d’une promenade à dos de chameau et admirer le paysage d’un point de vue plus élevé. Après le déjeuner, nous avons atteint la montagne sacrée du Khögnö Khan dans l’après-midi. Nous y avons été accueillis au petit monastère de Ederne Khambiin Khiid par Khandmaa, fille de la dame qui a reconstruit l’endroit à partir des années 1990. En effet, érigé au 17ème siècle par Zanabazar en hommage à son professeur, le monastère fut détruit par deux fois, la première lors des guerres entre les clans mongols Khalkha et le khanat Dzoungar des Mongols occidentaux (1688-1691) puis la seconde dans les années 1930, sous le régime communiste et il n’en reste aujourd’hui que des ruines. Cette dame nous a initiés à la purification par la fumée d’encens et Baigal, notre guide, en a expliqué l’histoire. La journée s’est terminée par la dégustation du thé chamanique devant un paysage grandiose se déployant aux pieds d’un promontoire rocheux parsemé de blocs de granite.

Dimanche, la route nous a d’abord menés à Bugdiin Ovoo, auprès d’un ensemble de stupas construits par une famille en mémoire de leur mère, puis au musée archéologique de Khoshoo Tsaidam situé à proximité du temple à la mémoire du grand général Kultigin (684-731) et de celui de son frère, roi du second empire des Türks célestes (Göktürk), Bilge Khagan (683-734). Comme le présente la maquette du musée, un enclos entouré de douves ouvrait sur la stèle supportée par une tortue relatant les origines des Türks ainsi que les hauts faits du roi. Une allée bordée de béliers, de lions et de hauts dignitaires menait au bâtiment où étaient organisés les rituels, à l’arrière duquel se trouvaient deux cuves de pierre ornées de bas-reliefs, l’une destinée à brûler les animaux sacrifiés, l’autre à recevoir leurs cendres. À l’extérieur du musée, les emplacements d’origine des deux enclos des temples de Bilge et de Kultigin ont été restitués et témoignent de la forte influence des mausolées impériaux Tang sur ces temples funéraires. La stèle de Bilge, datée de 735, porte des inscriptions en turcique et en chinois, ce qui a permis de déchiffrer en 1893 cette langue jusqu’alors mystérieuse « écriture de l’Orkhon ». L’ensemble des sculptures provenant du monument est maintenant parfaitement présenté dans un musée ouvert en 2008 grâce à un partenariat avec la Turquie.

Yaks paissant à Tsenkher.

|

L’Orkhon. |

Chevaux paissant dans la forêt de mélèzes traversée pour atteindre le monastère de Tovkhon Khiid. |

Le circuit nous a entraînés dans la vallée de l’Orkhon, rivière principale de la plaine centrale, qui coule vers le lac Baïkal au nord. Cette région, d’origine volcanique, présente un aspect particulier, la steppe étant parsemée de blocs de pierre noire provenant des éruptions. Après un pique-nique au bord de la rivière, dans un cadre majestueux, nous avons été accueillis par une famille d’éleveurs de yaks et avons goûté au yaourt de yak. Dans l’alimentation des nomades, aux côtés de la viande, les « aliments blancs » tiennent une place essentielle (thé au lait, yaourt, crème, beurre, fromage frais ou sec).

Le lendemain nous réservait une journée d’excursion en montagne pour rejoindre le monastère de Tövkhön Khiid, situé à 2 300 m d’altitude. La randonnée nous a fait traverser une dense forêt de mélèzes sur un terrain accidenté pour atteindre l’autre versant où se situe le petit monastère fondé par Zanabazar en 1653. C’est ici qu’il aurait créé le soyombo, une écriture basée sur le tibétain mais destinée à transcrire les textes bouddhiques en langue mongole, ainsi que le symbole du même nom qui orne le drapeau national. Le monastère a été détruit et reconstruit plusieurs fois et n’est, aujourd’hui, que le pâle reflet de sa grandeur passée. Au retour, un arrêt a permis de voir les « tombes à dalles » des prédécesseurs des Xiongnu (3ème s. av. J.-C.-Ier s. apr. J.-C.) à Temeen Chuluu : quadrilatères délimités par de hautes pierres dressées, avec une dalle recouverte d’herbe au centre, datant des 2e et 1er millénaires avant notre ère. Parfois, des pierres décorées de cervidés, appelées pierres à cerfs, ont été réemployées, l’une étant tronquée et placée à l’envers sur ce site. Ces sépultures ont livré un petit matériel en bronze et en céramique.

Le jour suivant, nous avons parcouru la steppe entre les montagnes pour voir d’abord un autre type de cimetière à khirgisuurs, datant de la première moitié du 1er millénaire avant notre ère : chaque tombe est constituée d’un tumulus surmontant la dépouille, placée au centre d’un enclos rectangulaire délimité par des pierres disposées au sol, avec quatre petits tumulis aux angles, marquant l’emplacement d’offrandes animales. Plus loin, à Sug Zurag, au bord de l’Orkhon, les rochers sont ornés de pétroglyphes représentant des animaux, tels que des cervidés et des loups. Nous avons ensuite rejoint les chutes majestueuses de l’Orkhon dont le fort débit est dû à la confluence avec la rivière Ulaan. Hautes de 20 m, les chutes déversent une eau riche en minéraux qui va s’écouler dans le fond d’un canyon. Le déjeuner chez des éleveurs nomades s’est composé de divers laitages et de «chaussons» fourrés à la viande, frits, et très parfumés. Une démonstration de lutte mongole a été proposée par nos chauffeurs dont l’un, Toroga, évolue en niveau national.

Vendredi, nous avons pris la route de Karakorum et nous nous sommes arrêtés au monastère de Shankh Khiid, toujours en activité. Nous avons observé l’appel à la prière mené par deux moines, l’un soufflant dans une trompe en coquillage, l’autre faisant résonner des cymbales. S’en est suivi « l’office » religieux. Ce monastère, très partiellement épargné par les purges communistes, a été fondé par Zanabazar en 1647. Le temple principal est malheureusement fermé en raison de son mauvais état mais il est réputé pour abriter sept mandalas kalachakra.

Moine visitant le monastère de Tovkhon Khiid. |

Les tombes à pierres dressées de Temeen Chuluu. |

Les chutes de l’Orkhon. |

Appel à la prière au monastère de Shankh Khiid. |

Le musée de Karakorum offre un aperçu des découvertes archéologiques locales ainsi que des objets provenant d’une tombe du 7ème siècle située à Shoroon Bumbagar. Ces artefacts comprennent 550 pièces telles que des mingqi, des bijoux en or et en argent, des monnaies, de la céramique, des bronzes et des sculptures en terre cuite et en bois. Les murs de la tombe sont décorés de peintures dans le style de la dynastie Tang, évoquées ici par des reproductions.

Samedi, après avoir aperçu les chevaux de Prjewalski dans la réserve de Khustai Nuruu, nous avons eu la surprise d’assister à une fête organisée en l’honneur d’un haut gradé indien. Le programme comportait une reconstitution de déplacement en caravane, démonstration de lutte mongole, de tir à l’arc et une course de chevaux montés par des adolescents, sans oublier les danses folkloriques.

Le musée de Karakorum offre un aperçu des découvertes archéologiques locales ainsi que des objets provenant d’une tombe du 7ème siècle située à Shoroon Bumbagar. Ces artefacts comprennent 550 pièces telles que des mingqi, des bijoux en or et en argent, des monnaies, de la céramique, des bronzes, et des sculptures en terre cuite et en bois. Les murs de la tombe sont décorés de peintures dans le style de la dynastie Tang, représentées ici par des reproductions.

Le grand monastère d’Ederne Zuu, entouré d’un mur de 1 600 mètres ponctué de 108 stupas, ne conserve que vingt de ses soixante temples originels du 18ème siècle, ayant échappé à la destruction. Le temple principal Zuu, construit en 1610 et composé de trois bâtiments, est aujourd’hui un musée. De chaque côté, des structures plus petites abritent des œuvres picturales notables. Le Stupa d’Or, édifié en 1799 et entouré de huit petits stupas, a également survécu aux purges des années 1930. Enfin, le temple Lavrin, une construction de style tibétain, est le seul temple en activité, rendu au culte par le gouvernement en 1990.

Stèle inscrite en Persan, originellement dans une mosquée en 1341, mais surchargée d’un Soyombo. Granite. Musée de Karakorum. |

Zuu central du monastère d’Ederne Zuu. Karakorum. |

Stupa d’Or. Monastère d’Ederne Zuu. Karakorum. |

De retour à Ulan Bator, la visite du musée d’Histoire naturelle, un ancien bâtiment de l’ère soviétique, a permis de se faire une idée de la diversité de la faune mongole et de voir une partie consacrée aux dinosaures de cette région, dont certains ont pu être entièrement reconstitués.

Démonstration d elutte mongole à Khustai Nuruu.

|

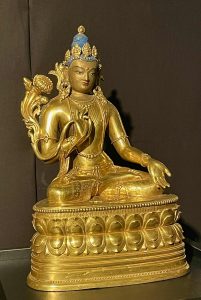

Zanabazar. Tārā Blanche. Bronze doré. 17ème siècle. Musée des Beaux-Arts Zanabazar. Ulan Bator. |

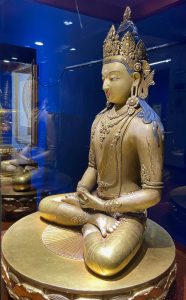

Zanabazar. Amitabha. Bronze doré. 17ème siècle. Musée des Beaux-Arts Zanabazar. Ulan Bator. |

Manjushri. Tangkha réalisé en appliqué. Soie. 19ème siècle. Musée des Beaux-Arts Zanabazar. Ulan Bator. |

Le musée des Beaux-Arts-Zanabazar présente, en plus des œuvres du « maître » et de son école, un ensemble remarquable d’œuvres religieuses peintes ou brodées. La Tārā blanche de Zanabazar, en bronze doré, en constitue la pièce maîtresse. Cette sculpture témoigne de la maîtrise exceptionnelle de l’artiste dans l’art de fondre le métal pour capturer la grâce du sujet. Un autoportrait de Zanabazar est particulièrement émouvant par sa simplicité et la finesse de son exécution.

Un dîner de « marmite mongole » extrêmement convivial nous a permis de remercier les chauffeurs qui ont été exemplaires de gentillesse et de bonne humeur pendant ces dix jours.

Le jour suivant, la visite du temple Choijin Lama a couronné le voyage, nous permettant de voir enfin un sanctuaire lamaïque préservé des destructions. Bien que construit dans les années 1900, ce temple présente un plan et une architecture classique. Devenu un musée, on peut y voir le décor luxueux entièrement préservé ainsi que les statues et les instruments du culte. Choijin Lama était le frère du dernier Bogd Gegeen et l’oracle officiel du royaume.

Statue du Choijin Lama dans le temple principal du complexe de monastère du Choijin Lama. Bronze doré. Ulan Bator. |

Temple de Undur Gegeen dans le complexe du monastère du Choijin Lama. Ulan Bator. |

Salon d’audience avec le trône du dernier Bogd Gegeen. Palais d’Hiver. Ulan Bator. |

Zanabazar. Tārā. Bronze doré. 17ème siècle. Palais d’Hiver. Ulan Bator. |

Sur les recommandations d’Anne Fort, la visite du Palais vert du dernier Bogd Gegeen, le successeur de la lignée de Zanabazar, s’est avérée fort instructive. Construit à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, il comprend deux parties distinctes : une succession de temples et palais à l’architecture sinisée où sont exposés des thangka peints et brodés, et, à l’intérieur de l’enceinte du complexe, un second palais, le Palais d’hiver offert au Bogd Gegeen par le tsar Nicolas II, est édifié dans un style européen rappelant Saint-Pétersbourg. Le palais conserve et restitue l’ameublement d’époque, ainsi que les vêtements royaux des derniers souverains, quelques bijoux et diverses collections d’art. Une série de sculptures représentant les vingt-et-un aspects de la déesse Tarā par Zanabazar y est particulièrement remarquable.

Le dernier dîner a permis au groupe de remercier notre guide Baigal Bayarsaikhan qui a été parfaite tout au long du voyage, ainsi qu’Anne Fort qui a synthétisé l’histoire millénaire et fort compliquée de la Mongolie.

Le groupe des Amis avec Khuyag et Khandaa et leur fils, ainsi que Baigal Bayarsaikhan.