Fondre pour le roi – honorer les dieux. L’art du bronze à Angkor

Conférence par Thierry Zéphir, Ingénieur de recherche, Musée national des arts asiatiques – Guimet.

L’intervention de Thierry Zéphir pour la Société des Amis du Musée Cernuschi préfigure l’exposition “Les bronzes royaux d’Angkor : Un art du divin” présentée au Musée National des Arts Asiatiques – Guimet (MNAAG) entre le 30 avril et le 8 septembre 2025.

S’inscrivant dans la lignée de grandes expositions internationales consacrées à l’art khmer, cet événement convoque notamment, de manière inédite, 126 œuvres du Musée National du Cambodge à Phnom Penh, ainsi que plusieurs pièces issues des collections du musée Guimet et d’autres collections muséales et privées.

Il prend forme sous l’égide conjointe du musée hôte, du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) et du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), dans l’optique de livrer un panorama exhaustif des œuvres en bronze khmères, de la protohistoire jusqu’au 21ème siècle. S’ajoutent ainsi au commissariat conjoint des conservateurs du musée Guimet Pierre Baptiste et Thierry Zephir, les travaux de recherches de l’historien d’art et archéologue Brice Vincent, responsable des fouilles de la fonderie royale d’Angkor, et de l’archéo-métallurgiste du C2RMF, David Bourgarit.

Au Cambodge, le bronze est un matériau désigné sous le nom de Samrit (សំរិត) et travaillé traditionnellement en fonte à la cire perdue pour des ensembles statuaires de culte. Dès l’époque protohistorique, il est lié aux élites, à la commande royale, motrice dans le développement de la fonte des métaux dans le monde khmer.

Alliage à base de cuivre, il comporte une proportion d’étain importante (10 à 30%) et de possibles ajouts de plomb et d’autres matériaux en moindre quantité.

Carte des gisements et des mines de cuivre au Cambodge. |

Bouddha debout. 7ème siècle Bronze à fort étain.MNC, Ga 5406. |

Divinité masculine. Fin 11ème – début du 12ème siècle. Alliage cuivreux, dorure au mercure. MNC, Ga 2993. |

Si l’analyse stylistique de la statuaire de pierre khmère se trouve limitée par le manque de parures, de costumes lié à la disparition des éléments ornementaux ajoutés à ces œuvres, les bronzes préservent la richesse de ces indications permettant de dater les réalisations. La statuaire khmère présente en effet des caractéristiques esthétiques et stylistiques très définies d’une période à l’autre.

L’iconographique et l’esthétique khmères attestent ainsi d’une forme d’adaptation des traditions religieuses indiennes. Malgré une modification des cultes religieux et spirituels, la pratique du bouddhisme du Grand Véhicule à l’époque préangkorienne (7ème-8ème siècles) emprunte à l’esthétique et l’iconographie de l’Inde de la période classique Gupta et Postgupta (6ème-8ème siècles) : on observe notamment des corps déliés, stylisés voire idéalisés dans leurs proportions en échos aux codes traditionnels indiens.

Hasard des découvertes ou de la conservation dans les sites archéologiques, le plus grand nombre d’œuvres métalliques connues pour la période préangkorienne relève du bouddhisme. Des inscriptions indiquent néanmoins l’existence d’œuvres métalliques hindoues dès cette époque.

L’imagerie bouddhique se développe également tout au long de l’époque angkorienne (9ème-13ème s.), notamment à travers la production de bronzes. Le 11ème siècle se révèle particulièrement dynamique dans la création d’œuvres métalliques au Cambodge qui se poursuit au 12ème et au début du 13ème siècle, auxquels sont rattachés beaucoup d’œuvres majeures et notamment de bronzes monumentaux.

A travers ces productions, les exemples illustrent de nouveau une forme du bouddhisme issue des traditions indiennes, cette fois de l’époque Pala (8ème-12ème siècles), et une richesse iconographique et sémantique caractéristique des bronzes khmers dont les figures du Bouddha et de bodhisattvas tels que Lokeshvara et Maitreya se font l’image.

Lokeshvara «irradiant». 12ème-13ème siècle. Bronze. MA 5940. |

Hevajra. Seconde moitié du 12ème siècle. Bronze, dorure au mercure. Collection Philippe et Kéo Daumont. |

Triade bouddhique : Bouddha trônant sur le naga, Lokeshvara et Prajnaparamita. 12ème-13ème siècle. Bronze, dorure au mercure. MNC. Ga.2424. |

Gardien de porte – 12ème-13ème siècle. Bronze, dorure au mercure. MNC 2691. |

Moins fourni depuis les 6ème et 7ème siècles jusqu’au 10ème siècle, le domaine hindou se fait lui aussi très riche à partir du 11ème siècle, alimenté notamment par un tantrisme très présent à la fin du 12ème et début du 13ème siècle et qui donne lieu à des images spectaculaires et originales. Certains attributs bouddhiques se trouvent ainsi volontairement rasés sur une statuaire réinterprétée après le règne de Jayavarman VII (r. 1181-1218), pour remettre à l’honneur les traditions hindoues et particulièrement le shivaïsme et le vishnouisme, courants dominants à l’époque angkorienne.

La fin du 13ème siècle et le courant du 14ème siècle observent un phénomène particulier conjuguant une perte économique et politique du Cambodge à une montée progressive des royaumes siamois de Sukhothai et d’Ayutthaya, capitale de la Thaïlande centrale qui devient la force politique dominante en Asie du Sud-Est continentale à partir du milieu du 14ème siècle.

Dé de porte figurant Indra sur l’éléphant tricéphale Airavata. Seconde moitié du 10ème siècle. Bronze, dorure au mercure. Collection Aziz Bassoul. |

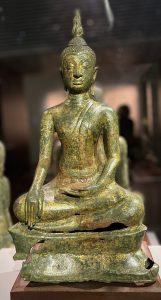

Bouddha prenant la Terre à témoin. Début 15ème siècle. Bronze au plomb, dorure. MNC GA 2722. |

Lampe encensoir. 12ème siècle. Alliage à base de cuivre. MNC GA 5730. |

Aux 14ème et 15ème siècles, le Cambodge se tourne ainsi durablement vers le bouddhisme originel du Petit Véhicule pratiqué dans les royaumes siamois, donnant lieu à un renversement complet du culte et des traditions religieuses, pour des créations artistiques et statuaires plus sobres.

Lorsque Ayutthaya conquiert Angkor en 1431, le changement de la situation politique, religieuse et artistique au Cambodge amène les productions des fonderies khmères à s’inspirer de la Thaïlande centrale, jusqu’à une indistinction du foyer géographique des œuvres.

Au fil des siècles, pour la période post-angkorienne, on relève par la suite une perte de qualité dans la facture des pièces en bronze plus géométriques et hâtivement modelées.

L’exposition présente encore une série d’objets moins familiers, votifs, rituels, structurels, utilitaires ou décoratifs : des conques musicales ou d’ablution aux décors architecturaux métalliques, en passant par des moules pour fabriquer des tablettes d’argile à l’intention des pèlerins, ou des embouts de timons ou de proue de barge par exemple.

Vishnou Anantashayin (face). 11ème siècle. Bronze, dorure au mercure, argent, plomb et cinabre. MNC GA. 5387. |

Vishnou Anantashayin (dos). 11ème siècle. Bronze, dorure au mercure, argent, plomb et cinabre. MNC GA. 5387. |

Enfin, le remontage aux dimensions originales des fragments du Vishnou Anantashayin du Mébon occidental, situé au centre du Baray occidental à l’ouest du site d’Angkor, constitue le point d’orgue de l’événement. Trouvé en décembre 1936 par les archéologues de l’École française d’Extrême-Orient, Maurice Glaise (1886-1964) et Henri Marchal (1876-1970), le Vishnou couché, pièce du 11ème siècle, reprend un modèle cosmogonique indien à l’iconographie complexe dont de nombreuses versions khmères existent dès l’époque préangkorienne.

A travers la présentation novatrice d’œuvres connues et l’exposition inédite d’œuvres à cette occasion révélées au grand public, ce projet résulte ainsi de l’actualité des développements intenses de la recherche archéologique et des études technologiques menées au sujet des bronzes khmers et de leurs richesses.

Ambre Genevois