La beauté des objets ordinaires, la revalorisation des métiers d’art au Japon

Conférence par Ryōko Sekiguchi, écrivaine, poétesse, traductrice.

Au cours de cette conférence, Ryōko Sekiguchi explore les dimensions historiques, culturelles et spirituelles du mouvement Mingei (民藝). Fondé par Sōetsu Yanagi (1889-1961) dans les années 1920, il s’agit d’un mouvement créé pour la revalorisation et la reconnaissance de l’artisanat populaire. Le terme Mingei signifie littéralement « l’art du peuple » et désigne l’artisanat fait par le peuple, pour le peuple, incluant principalement de la céramique.

Le travail de Sōetsu Yanagi a participé à la sauvegarde de l’artisanat au Japon, ainsi qu’à sa revalorisation. Cela a été possible grâce à l’implication d’artistes et d’artisans tels que le céramiste Shōji Hamada, le potier Kanjiro Kawai ou encore le potier Kenkichi Tomimoto. Par un travail collectif, Sōetsu Yanagi se fait l’architecte du mouvement Mingei. Il publie les premiers ouvrages sur le sujet à partir des années 1920, et ce jusqu’aux années 1960. Dans ces ouvrages, il prône l’idée du yō no bi (用の美), signifiant littéralement “la beauté de l’utilitaire”, et défend ainsi la beauté propre aux objets du quotidien.

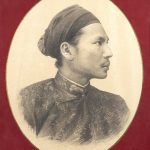

Sōetsu Yanagi. |

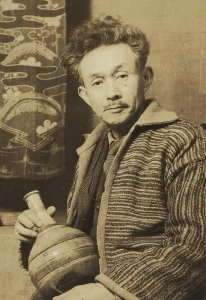

Shōji Hamada. |

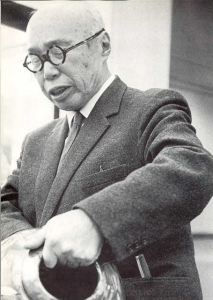

Kanjiro Kawai. |

Kenkichi Tomimoto. |

La genèse du Mingei s’inscrit dans la lignée du mouvement Arts&Crafts, apparu en Grande-Bretagne à la fin du 18e siècle. Les Arts&Crafts prônent la réhabilitation du travail manuel et la sauvegarde des savoir-faire traditionnels. Les ouvrages de William Morris, fondateur du mouvement Arts&Crafts, ainsi que ceux de l’architecte John Ruskin, sont traduits en japonais, et influencent profondément la pensée de Sōetsu Yanagi. Quelques années plus tard, il se lance dans un voyage à travers le Japon afin de recenser les objets qu’il considère comme appartenant au mouvement Mingei. Il se rend alors compte de la richesse et de l’étendue de l’artisanat de son pays.

Shōji Hamada. Théière. Grès porcelaineux. Décor sous couverte. |

Kanjiro Kawai. Pot couvert. Grès. Décor sous couverte. |

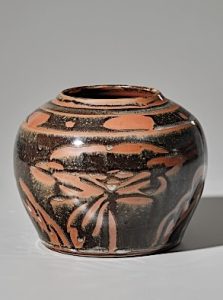

Kenkichi Tomimoto. Pot. Grès. Décor sous couverte. |

Son amitié avec Kanjiro Kawai et Shōji Hamada, avec lesquels il se met à collectionner des objets, nourrit sa réflexion. De cette réflexion, naît en 1925 le terme mingei. Dans la foulée, il rédige un manifeste pour la fondation d’un musée consacré au Mingei.

A la même période, qui voyait se développer le Mingei dans les années 1910 et 1920, de nouveaux termes voient le jour : Mingu (民具) (objets populaires), Minka (民家) (maisons traditionnelles populaires), Minzokugaku (民俗学) (ethnologie), ou encore Kyodo (郷土) (village natal, terroir). Une nouvelle réflexion sur ce qu’est le peuple, dans laquelle s’inscrit le Mingei, est alors en train d’émerger.

Bien qu’il distingue les pièces de Mingei des œuvres artistiques, Sōetsu Yanagi est guidé par des préoccupations liées à la muséographie. A travers les actions du groupe Shirakaba, une revue fondée par Sōetsu Yanagi et ses amis écrivains, il voyait l’exposition comme un mode de communication et de diffusion essentiel, et rêvait d’ouvrir le Musée Mingei. Avant même d’inaugurer le premier Musée Mingei à Tōkyō, Sōetsu Yanagi ouvrit en Corée en 1924 le Musée du peuple coréen, dédié à la sauvegarde de l’art coréen. Pour Sōetsu Yanagi, le Musée Mingei (Mingei-kan) n’est pas un simple lieu d’exposition. Il souhaite mettre en lumière la beauté des objets. L’exposition est en soi un art et une création. En parallèle, fut publié le magazine intitulé Mingei, qui servait à la fois de moyen de communication et d’archivage.

Japan Folk Crafts Museum. Tokyo. |

Memorial Museum de Shōji Hamada. Mashiko. |

Pour que le mouvement ne reste pas purement théorique, les artistes ont joué un rôle essentiel dans la revalorisation des objets traditionnels. Le Mingei était soutenu par les artistes, détenteurs eux-mêmes du savoir-faire et des techniques scientifiques.

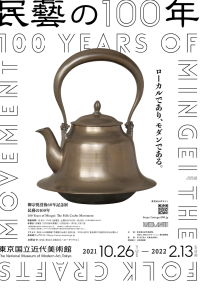

Le Mingei fait son grand retour depuis quelques années, marquant les liens inextricables entre design, art moderne et artisanat. En 2008-2009, s’est tenue au Musée du Quai Branly, à Paris, l’exposition L’esprit Mingei au Japon. De l’artisanat populaire au design. En 2019, Naoto Fukasawa, nommé directeur du Musée Nihon Mingei-kan (日本民藝館) à Tōkyō en 2012, organise une exposition mettant en avant le lien du Mingei avec le design contemporain. Durant l’hiver 2022, le Musée national d’art moderne de Tōkyō organisa une grande exposition à l’occasion du soixantième anniversaire de la mort de Sōetsu Yanagi.

La première vague d’intérêt pour le Mingei s’étend entre les années 1950 et les années 1970. A ce moment-là, le terme est galvaudé et employé dans le sens de “souvenir”. Cette banalisation du terme conduit à une perte de son sens originel, qui visait à valoriser les objets artisanaux du quotidien en tant qu’expressions authentiques de l’art populaire japonais. Une seconde vague débute au début des années 2000. Le chercheur Takashi Kurada, dans son ouvrage Intimité du Mingei, explique que le regain que connaît aujourd’hui le mouvement est d’une toute autre ampleur. Selon lui, cette renaissance s’accompagne d’une réévaluation profonde des valeurs esthétiques et culturelles associées au Mingei, reflétant un désir contemporain de renouer avec des traditions authentiques et de redécouvrir la beauté dans les objets utilitaires du quotidien.

Vers les dernières années de sa vie, Sōetsu Yanagi a écrit plusieurs ouvrages sur l’esthétique bouddhiste. Très tôt, sa pensée est profondément ancrée dans le rôle salvateur du beau. Il rêvait d’ériger sur terre un paradis du beau, un paradis rempli par la beauté des objets du quotidien.

Mokujikibutsu. Bois de cyprès. |

Affiche de l’exposition Mingei au Musée du Quai Branly en 2008. |

Affiche pour le centenaire du Mingei au Japan Folk Crafts Museum en 2021. |

L’intimité du Mingei de Takashi Kurada. |

“Un bon ustensile invite à l’amour. Il relie l’humain à l’humanité, et l’humanité à la nature.”

Sōetsu Yanagi, The Beauty of Everyday Things.